Testimonianze

Echi di vite passate: le voci di chi ha già intrapreso il cammino con me.

Sono un uomo. Adulto, sporco, con la barba incolta. I polsi sono legati, al collo ho un collare agganciato a un bastone con cui vengo trascinato in avanti. Ho trascorso molto tempo rinchiuso — in prigione, per ragioni che non conosco.

Ora sono su un patibolo, in una piazza. La pedana è alta. Ai miei piedi, un mare di teste: persone venute ad assistere.

Nella folla, in terza fila, c'è una donna. Non so chi sia, eppure lo so: è la donna che amo. Le faccio un cenno con il capo — un cenno che vuole dire è tutto a posto, anche se non lo è. Lei mi guarda, immobile, in silenzio.

Un strattone al collare. Ed è già tutto finito.

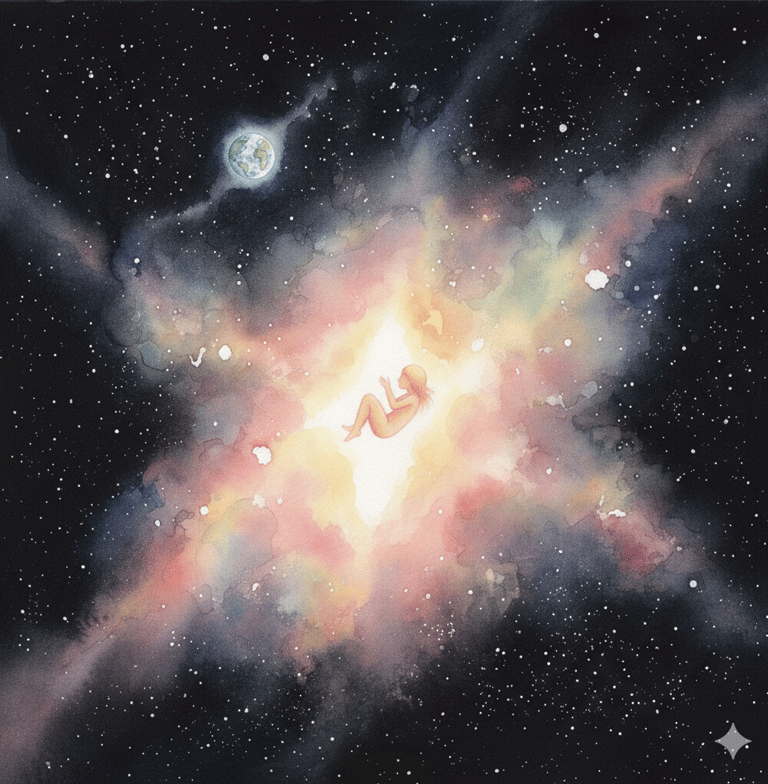

Vengo risucchiato delicatamente verso l'alto, nello spazio. Sono solo un'anima — prima raggomitolata su sé stessa, poi distesa, poi improvvisamente investita, pervasa, colmata di un amore caldo, pieno e inspiegabile. Un amore che non ha parole, solo presenza.

Ed è da questo luogo, da questa pienezza, che sento le mie labbra pronunciare:

"Non accetterò mai nulla di meno di questo."

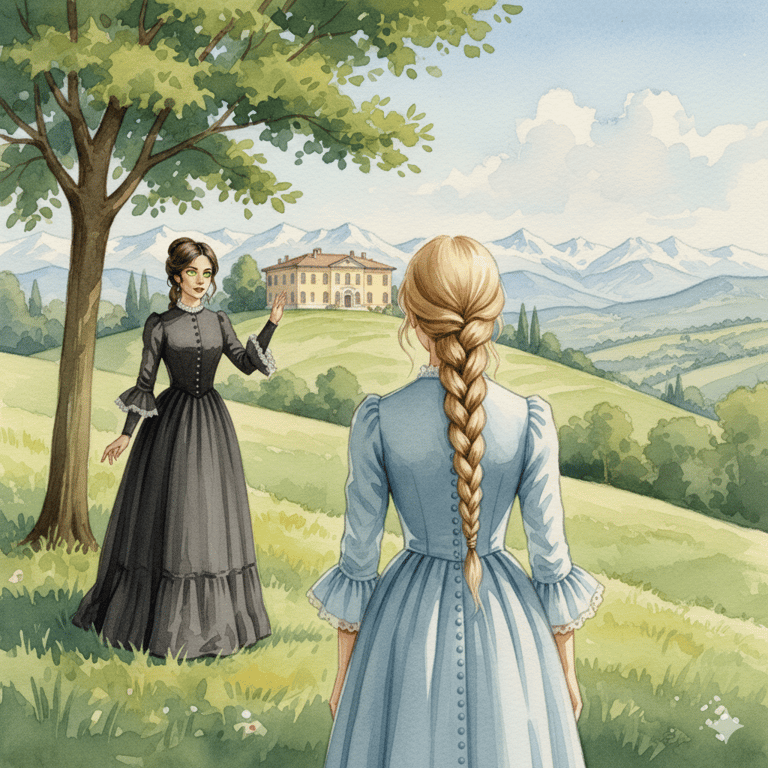

Sono una ragazza giovane, bionda, con i capelli raccolti in una lunga treccia. È il 1800 e mi trovo in Val di Susa, dalla collina guardo il panorama. Indosso un vestito lungo fino ai piedi, azzurro, chiuso da una fila infinita di piccoli bottoni rivestiti di tessuto.

Dalle spalle mi chiamano

"Elena!"

Mi giro. In alto, dietro di me si staglia una villa settecentesca — gialla, dal profilo piatto ed elegante — che campeggia silenziosa in cima alla collina. A metà strada, sotto l'ombra di un albero, c'è una donna. Vestita come me, ma di nero. Mi guarda e mi chiama.

Le vado incontro con gli occhi.

I suoi sono luminosi, verdi.

Li riconosco.

Sono gli occhi di mia mamma — anche oggi.

Vedo nero. Niente, per diversi minuti. Sono perplesso — mi aspettavo qualcosa di diverso.

Apro gli occhi. Lei dice: non fa nulla, ora sai che puoi sempre farlo.

Li richiudo.

E improvvisamente, so.

So che sono un indigeno di ventotto anni in un tempo senza calendario, arco e frecce, nell'Africa orientale. Sono fuggito da una guerra tra tribù a cui non ho preso parte, e ora sono nascosto qui, in una caverna buia, e sto morendo di fame e di stenti.

Poi salgo. Risucchiato dolcemente verso l'alto, quasi fino allo spazio. Lì mi accoccolo.

Mi cade una lacrima.

Nessun messaggio. Solo calma, e consolazione.

Sono un menestrello nelle strade di Firenze. Porto braghe a scacchi colorati e una ghironda tra le mani, e intorno a me i bambini ballano e ridono, si rincorrono, si accalcano. La piazza sa di pane e di polvere.

Il lavoro non mi piace. Non mi è mai piaciuto. Ma ci sfamo i miei cinque figli, a casa, e questo basta.

Viene la sera. Entro all'osteria, il rumore delle voci, il fumo, il vino aspro nell'aria. Qualcuno che conosco mi chiama da un tavolo, mi fa cenno di sedermi. Mi siedo di fronte a lui.

Annuso il pericolo. Troppo tardi.

Con un gesto repentino mi taglia la gola con un pugnale. Sangue per l'onore della moglie. Non c'è tempo per la paura, solo un lampo — e l'ultimo pensiero va ai miei figli, soli.

Poi salgo. Non sono più un corpo, sono solo un'anima che si solleva, leggera. E nella salita sento la voce di mia nonna che mi consola, nella sua lingua.

Contatti

Per domande o prenotazioni, scrivimi qui.

Telefono & wapp

divingvitepassatemilano@yahoo.com

+39 324 983 6656

© 2025. All rights reserved.